TOYOTA GR010 HYBRID

LMHでフロントにモーターを備えるGR010HYBRIDは、その先代となるLMP1hのTS050をベースに開発されたものだ。したがってトヨタらしさ満点であり、複雑なハイブリッドを搭載しながらも最早コンベンショナルな印象すらある。

4輪を覆う前後のカウルは大きく膨らんだ形状で、ヘッドライトなどノーズ先端は鋭くなってきたが、カウルの抑揚はライバルに比べて依然大きく、タイヤの上部に開けられた開口部とタイヤとの空間も大きめに感じる。

シャークフィンもトヨタは歴代モデルより小型化しているが、他メーカーはリアウイングまで続く長いフィンを採用している。

フロントの足回りを見る限り、非常に頑丈で耐久性、信頼性の高い作りであることが伝わってくるが、その分空力のバランスはライバル車たちと比べて不利な印象だ。

今回のWEC 第7戦FUJIではホームということもあり、TOYOTA GAZOO Racing(以下TGR)のピットはピットウォーク時には一番人気でちょっとマシンに近寄ることができないほどだった。それだけ日本のレースファンはTOYOTAに期待しているのだろう。

だがレースはそんなトヨタファンの期待通りには進まなかった。一時は上位入賞も望める位置までポジションを上げたが、結局7号車が7位、8号車は16位という成績に終わった。

しかし、これまでGR010には何度かアップデートが施されてきたが、トヨタのアップデートが保守的過ぎるように見えるのは筆者だけだろうか。

TGRの小林可夢偉代表は先日、ドライバーとしての要求として「ぶっちぎりで速いマシンを作ってほしい」と発言した。BoPによってその速さは抑え込まれてしまうのかもしれないが、それでも速いマシンを手に入れたいと思うのはレーシングドライバーの本能とも言える欲求だ。

2026年シーズンには、アップデートされたGR010HYBRIDが登場する予定だ。先日、TGRはSNSにティザーイメージを公開しているが、全体的にフォルムが低く鋭くなっている印象だが、この程度のボディの手直しでどこまで空力が改善できるのだろう。大胆なモディファイが施されれば、あるいは速さを取り戻せるかもしれないが、基本的なパッケージはそのままで、どこまで研ぎ澄ますことができるか。進化が待ち遠しい。

ASTON MARTIN VALKRIE

ル・マン24時間レースを戦うマシンのレギュレーションは、時代と共に変化してきた。最初は市販車、そして市販車ベースのレーシングカーからやがてプロトタイプスポーツカーへと特化し、市販車ベースとの混走でレースを盛り上げていった。

やがてプロトタイプカーが過激過ぎると市販車ベースだけが戦える時代を経て、特別なロードカーGT1の時代にポルシェ962が脱法行為で復活し、優勝を攫ったのも忘れられない。

そんな時代を経てLMPマシンとは異なる、真のハイパーカーをベースとしたLHMマシンがアストンマーチン・ヴァルキリーだ。ただし世のハイパーカーと若干異なり、ヴァルキリーはサーキット専用モデルであり、公道走行はできない。ストリートモデルには最近ヴァルハラがデビューし、そのイメージを受け継いでいる。

LMHというカテゴリーが、その名にル・マン・ハイブリッドという意味が込められているにも関わらず、ヴァルキリーはハイブリッドではなくNAのV12エンジンを搭載するだけのピュアエンジン車だ。これはエンジンパワーを抑えてモーターを搭載するのは無意味というアストンマーチンの判断からなる。

そして市販車がベースのヴァルキリーであるから、マルチマチック・モータースポーツとの共同開発と言ってもLMDhカテゴリーには属せない。

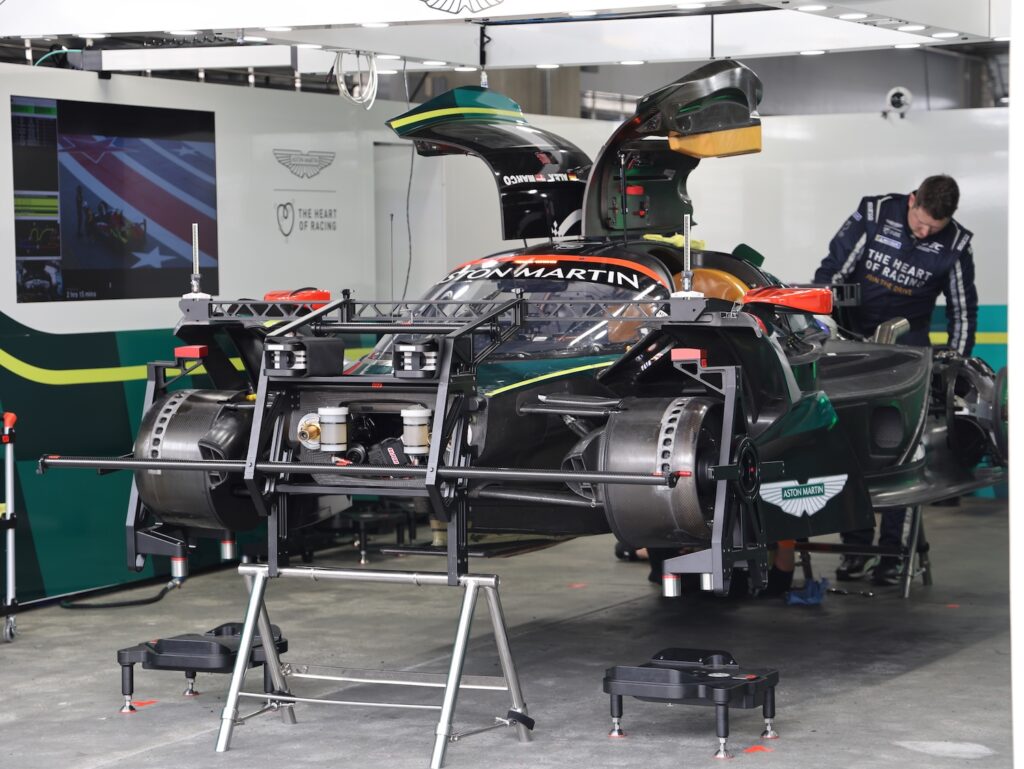

それでもこのクルマのシャーシは革新的であり、まるでF1マシンのような大胆なフロントサス回りは、他のLMH、LMDhマシンとは大きく異なる。実際、第7戦FUJIでは、決勝中に他のマシン(それもGT3の同チームだから皮肉なものだ)と接触し、フロントカウルやサスペンションを破損して走行不能に陥った。あまりにもか細い作りもフォーミュラマシンのようなのだ。

電動化を取り入れた現行のWECレギュレーションからすると時代に逆行している感も無きしにもあらずだが、V12エンジンの咆哮を聞くとなんとも魅力的に感じてしまう。100%サスティナブル燃料を利用しているのだから、もはや電動化は不要なのでは、という思いまで起こさせるのだ。

トヨタとアストンマーチンは、まるで真逆とも言える考えだ。この2台の間に、その他のLMHマシン、LMDhマシンのコンセプトは収まると言ってもいいだろう。