ダウンフォースがクルマに与える影響とは

ダウンフォースとは文字通り、下向きに発生する力のことだ。つまり空力パーツが生み出す力だけでなく、車体の自重でもダウンフォースは発生し、タイヤを路面に押し付けている。

ならば車重の重いクルマの方がダウンフォースは高くなるが、それではクルマが動く際に下向き以外の方向に発生する力も大きくなってしまい、動きが鈍くなってしまう。クルマは軽く、ダウンフォースは強い方が運動性能を高めやすいのだ。

そのためクルマは空気の力を利用しているのである。空気抵抗を抑えつつ、ダウンフォースを発生させられるよう、自動車メーカーは風洞実験を繰り返して最適な形状にクルマを仕立て上げているのだ。

クルマは振動しながら走っている

クルマは走行中、常に上下動を繰り返している。エンジンの振動や加減速、路面の凹凸、タイヤと路面の接触、走行風の変化、乗員の動きや操舵によってもクルマは上下動する。それをタイヤやサスペンションが受け止めるが、一発で収束することはないから、常に様々に上下動しながら走行しているのだ。

クルマには揚力が発生する

ボディデザインだけでダウンフォースを発生させるのは、かなり難しい。アンダーフロアのデザインでダウンフォースを発生させることは出来ても、ボディ自体が車体中央のキャビンが盛り上がっているため、側面から見れば翼断面形状となり、揚力が発生してしまうからだ。

そのためレーシングカーだけでなく、市販車でも高性能なモデルでは空力パーツを標準で装備させることにより、高速走行時にはダウンフォースを発生させてパフォーマンスを高めるスタイルが増えている。

シビックタイプRも例外ではなく、初代モデルからフロントバンパーは大型化されてバンパースポイラーを採用し、リヤハッチにはルーフスポイラーが与えられた。

3代目となるFD2では4ドアセダンをベースとしトランクリッドにはリアウイングを装備、それ以降はハッチバックとなったがウイングは大きくなっていった。つまり代を重ねるほど、高速性能を高めているのだ。

ノーマルを発展させた形状で軽量なカーボンリアウイング

今回、空力パーツの効果を試すために協力してもらったのはガレージ・ベリー。現行モデルのシビック タイプR用に開発したエアロパーツを装着して、ノーマルとの走りの差を確かめさせてもらうことにしたのだ。

デモカーはすでにフルコンプリート状態だったため、ダウンフォースで差が出るフロントのグライドリップスポイラーを外しリアのGTウイングをノーマルに戻してもらい試乗後、再びスポイラーとウイングを装着して試乗し、違いを確認することにした。

サイドスカートなども空力性能には影響はあるが、脱着が大変なのとダウンフォースにはそれほど影響を与えないと思われることから、今回は取り付けたまま比較試乗することとした。これにより違いはフロントスポイラーとリアウイングだけになるので、効果は分かりやすくなる。

なお足回りやタイヤホイールもノーマルではないが、これも同条件で試乗するのでエアロパーツによる性能差を確認することはできる。加速度の波形は若干ノーマルとは異なるので、タイプRオーナーには参考程度にしていただきたい。

ガレージ・ベリーでは、これまでいくつものGTウイングを製作してきた実績から、どのような形状が空気抵抗少なくダウンフォースを発生させるか、ある程度イメージできているようだ。しかも今回は純正のリアウイングをベースに左右と前後にサイズアップした形状とすることで、ホンダの開発したノウハウを利用しながら、効率よく空力性能を向上させているのである。

さらにフロントスポイラーは、これまで様々なモデルで好評を得ているグライドリップスポイラーをシビック タイプR用に開発。ワンメイクレースでも実績があるエアロパーツだけに、今回も期待できるアイテムだ。

実走で体感したダウンフォースによる安定感

グライドリップと大型リアウイング装着前の純正エアロでも、シビック タイプRは高速走行時にはダウンフォースを発生させている。普通のクルマなら速度を上げるとフワフワしてくるような領域でもスーッと落ち着いた走りを見せるのは、シャーシ性能の高さだけでなく空力が効いているからだ。

見掛け倒しのエアロパーツではなく、本物の戦う武器としてフロントのエアダムやリアウイングを備えているから、FFニュル最速の称号を獲得できたのだろう。

それでも誰もが購入できる量産車として、様々な制約がある。そこに満足できないオーナーのためにアフターパーツが存在するのだ。ガレージ・ベリーのエアロパーツは、まさにそんなユーザー向けに開発されたアイテムで、スタイリングを引き締めるだけでなく、実際に空力特性を改善してくれる。

実際に走らせてみると、速度で90km/hを超えたあたりからノーマルとは明らかに異なる感触を伝えてきた。電子制御サスペンションのセッティングを最も柔らかいコンフォートモードにして、足がよく動くようにすることで違いを明確にしようとしてみたのだが、120km/h前後の高速領域では、明らかに車体が落ち着いており、安定感が段違いとなった。

まるでサスペンションを固めたように動きが少なくなったのである。下に押し付けられるということは、タイヤのグリップ力が高まることは想像できるだろうが、実際の効果はそれだけではない。前後左右の無駄な揺れ、ブレも減って車体の安定性が格段に高まったのだ。

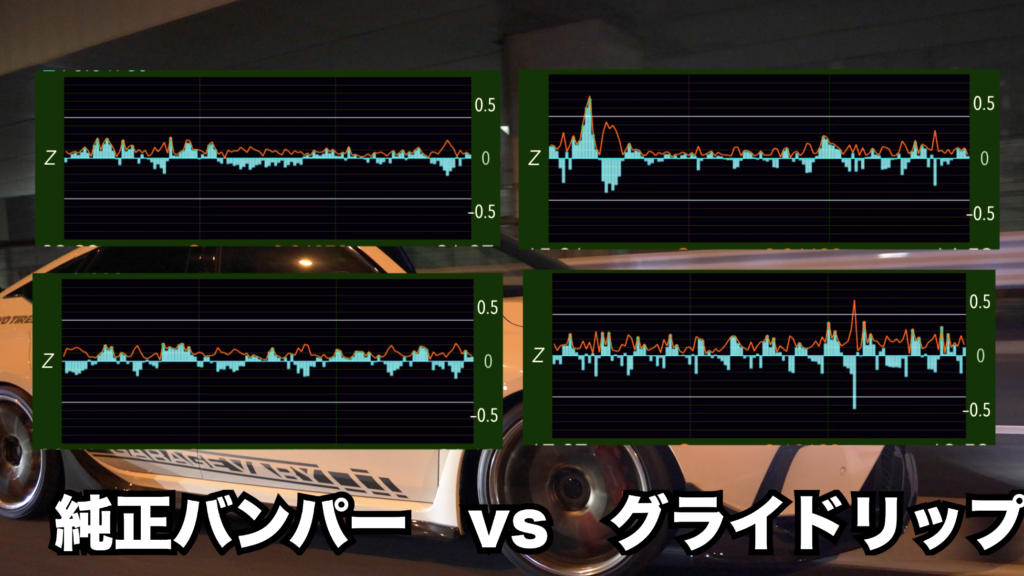

上下Gを計測したグラフを見て気付いたこととは

走って計測してみるまでは、上向きのGが大きく減って、下向きのGが大きくなると思っていたのだが、実際には想像していたような波形はグラフに現れることはなかった。

上向のGが減ることはそれほど極端ではなかった。やはり走行中に路面形状の変化で生じる衝撃はそれだけ大きいということだろう。

動画はこちら

下向きのGがそれほど大きくならないのは、高速走行中は常に下向きの力が掛かっているので加速度としては現れないからだろう。

さらにサスペンションのストロークの周期が短くなる傾向にあったのは、足回りを柔らかく設定しても初期荷重が高くなるので、実質バネレートが上昇するのと同じ効果があったからだ。しかも下向きの力で押さえ付けているので、縮んだバネが伸びようとする力も抑制されるので、ダンパーが効いているような乗り味になったのだ。

いいことずくめのように思えるGTウイング装着だが、デメリットも無いわけではない。ダウンフォースを空力で発生させるということは、その分空気抵抗も増えてしまう(例外もある)。

そのため同じように走行しても燃費は悪化する。今回の試乗でもみるみるガソリンが減っていった。対策としては、サーキットなどでのスポーツ走行時以外は、ウイングの角度を寝かせておく、あるいはノーマルのウイングとはボルト4本で交換できるのだから、走る目的に応じて使い分けるというのもアリだ。

スタイリング面で大型GTウイングを装着して楽しみたい向きには、ウイングの角度は気をつけるようにアドバイスを送りたい。